#報酬制度 #中小企業経営 #人事戦略 #人材マネジメント #福利厚生 #キャリアパス #成果主義 #従業員満足度 #人材定着率 #人材育成 #組織強化 #人材活用 #エンゲージメント経営 #人事評価制度 #企業成長戦略

はじめに:報酬制度が企業にもたらす影響

報酬制度は、従業員のやる気や定着率に直接的な影響を与えるだけでなく、企業文化や働き方、さらには業績にまで波及する重要な制度です。特に中小企業においては、限られたリソースの中で、いかにして「人材を確保・定着・成長」させるかが経営の根幹をなします。

実際には「うちは給与が安いから…」という諦めに似た声を経営者から耳にすることも少なくありません。しかし、給与だけが従業員のモチベーションに影響を与えるわけではなく、報酬制度全体を再設計することで、魅力ある職場環境を作ることができます。本記事では、公平性とモチベーションの両立を実現するための報酬制度の設計手法について、より実践的かつ詳細に解説します。

業界基準を参考にした報酬水準の見直し方

まずは自社の報酬水準が市場の相場と比較して適切かを客観的に把握する必要があります。この見直しが不十分なままでは、せっかく優秀な人材を採用しても、他社に流出するリスクを常に抱えることになります。

1. 競合他社・同業他社との比較分析

単に「地域平均」や「業界平均」を確認するだけでなく、自社の競合となり得る企業や、同規模の企業との報酬を比較することが重要です。また、昨今ではIndeedやエン・ジャパンなど、求人情報プラットフォームから実際の募集要項データを収集・分析することも可能です。

2. 社内アンケートによる現状把握

従業員自身がどの程度「自社の報酬が妥当だと感じているか」を把握するのも有効です。給与に対する満足度を定期的にヒアリングし、不満がないかチェックすることで、早期離職の予防にもつながります。

3. 役割別・貢献度別の差別化

一律的な賃金テーブルから脱却し、職種や責任範囲、スキルに応じたきめ細やかな報酬設計を行うことが求められます。特に営業職、専門職、管理職などは、より柔軟な報酬レンジが必要です。

非金銭的報酬の導入:福利厚生とキャリアパスの設計

非金銭的報酬は、従業員の「働きがい」を支える重要な要素です。給与水準が業界平均であったとしても、福利厚生や成長機会の充実により、高いエンゲージメントを実現する企業は多数存在します。

1. 福利厚生の「質と幅」の拡充

住宅手当や家族手当、交通費支給といった基本的な福利厚生に加え、最近では「資格取得支援」「語学研修」「副業解禁」などの制度を整備する企業が増えています。企業の理念や従業員層に合わせた福利厚生の充実が、魅力ある職場づくりに直結します。

2. キャリアパスの見える化

「どのように成長できるのか」「昇進の基準は何か」といった情報を明示し、具体的な成長ストーリーを描けるようにすることが重要です。また、近年は「ジョブローテーション」や「社内公募制度」など、自らキャリアを選択できる仕組みも注目されています。

3. 組織風土の醸成

心理的安全性のある職場環境や、従業員同士の相互支援が文化として根付いているかも、非金銭的報酬の一環です。コミュニケーションを活性化する制度(例:社内イベント、1on1ミーティング)を積極的に導入することが、離職防止に寄与します。

成果主義と固定給のバランスを取る

成果主義は企業のパフォーマンス向上に寄与する一方で、制度設計を誤ると社内の分断や短期的な成果偏重を生む危険性があります。そのため、適切なバランス感覚が求められます。

1. 成果主義の範囲と強度を調整する

売上や利益など、数値化しやすい成果を対象としたインセンティブ制度は効果的ですが、一方でチームワークやプロセス重視型の業務では、過度な成果主義が弊害となる場合もあります。特定の部門・役職に限定して導入するなど、慎重な設計が必要です。

2. インセンティブ以外の動機づけ

「表彰制度」や「社長賞」といった非金銭的な評価制度を併用することで、金銭的インセンティブに偏らない多様な報酬体系を整えることが可能です。社員が「認められている」と実感する瞬間は、金銭報酬以上のモチベーションにつながります。

3. 中長期的視点での報酬制度設計

成果主義を強化しすぎると、短期的な業績向上に意識が集中し、中長期的な企業成長や人材育成が疎かになるリスクがあります。定期昇給や、リーダーシップ研修受講など、成長プロセスも加味した報酬体系を整備することが重要です。

最新トレンド:エンゲージメント経営と報酬制度の融合

最近では「従業員エンゲージメントの向上」を経営戦略の中心に据える企業も増えています。報酬制度も、単なるコスト管理や成果の“ご褒美”ではなく、エンゲージメント向上のための手段として再設計されつつあります。

1. 心理的報酬(リワード)設計

社員が仕事に対して「やりがい」や「誇り」を感じられる仕組みづくりが不可欠です。経営者が日頃からビジョンを共有し、社員の貢献に対して積極的に感謝の言葉を伝えるなど、日常のコミュニケーションが制度の根幹を支えます。

2. 報酬のパーソナライズ化

一律的な報酬体系から、個別のニーズに応じた柔軟な報酬設計に移行する企業も登場しています。たとえば「子育て支援手当」や「リスキリング手当」など、個々のライフステージに合わせた報酬制度が注目されています。

3. エンゲージメントサーベイと報酬制度の連動

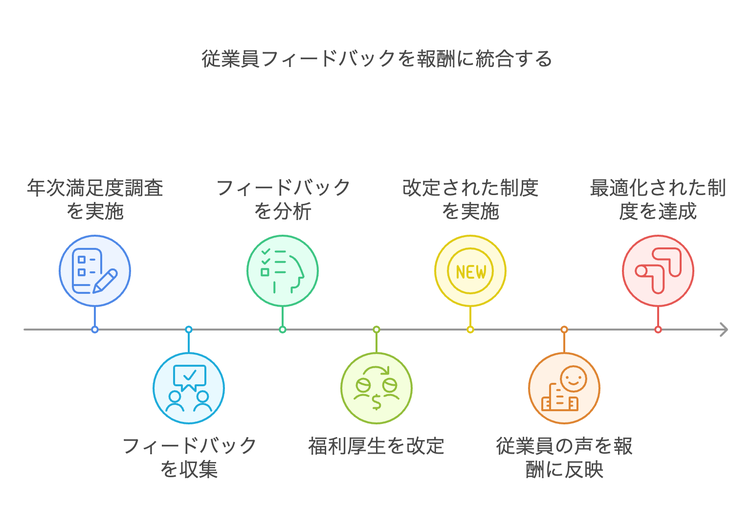

年1回の満足度調査やエンゲージメントサーベイを実施し、その結果をもとに福利厚生の新設・改定を行う仕組みも有効です。従業員の声を報酬制度に反映することで、自社に最適な制度が構築されていきます。

まとめ:公平性とやる気を両立した制度が組織を強くする

報酬制度は、企業文化や働き方に密接に関わる最重要制度の一つです。中小企業でも、給与だけに頼らず、福利厚生・キャリア設計・非金銭的報酬などを効果的に組み合わせることで、従業員満足度の向上と組織力の強化を両立させることが可能です。

公平性とモチベーションを同時に実現する報酬設計を進め、従業員一人ひとりがいきいきと働ける職場づくりを目指しましょう。

次回は「評価制度を最適化する:数字だけに頼らない仕組み」をテーマに、より深く評価制度の設計について解説します。

“採用・定着・成長”すべてを実現する報酬制度改革とは?

人材不足時代だからこそ、報酬制度を強化して優秀な人材を惹きつけませんか?採用から定着、成長までを見据えた報酬制度改革を、貴社の状況に合わせて丁寧にサポートします。お気軽にお問合せください!